伝統工芸とは、長い歴史の中で受け継がれてきた技術や手仕事によって作られる工芸品のことです。陶磁器、漆器、織物、染物、金工など多岐にわたり、日本各地で地域ごとに特色ある工芸が発展しています。

説明

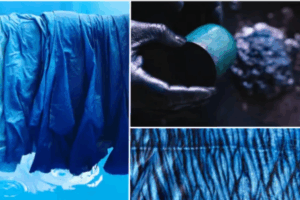

伝統工芸は、地域ごとに受け継がれてきた素材、技術、文化を反映した工芸品の総称です。日本においては、陶磁器(有田焼、備前焼)、漆器(輪島塗)、織物(西陣織、博多織)、染物(藍染、友禅)、金工(刀剣、茶道具)など多様な分野があります。これらの工芸品は単なる生活道具ではなく、美術的価値や精神性を持つものとして発展してきました。例えば、茶道に使われる茶碗や茶杓は、機能性だけでなく「侘び寂び」の美意識を体現しています。伝統工芸は地域の気候や風土とも密接に関わっており、地元で採れる土や木材、植物などが原材料として活用されます。そのため、伝統工芸品は「地域の歴史を映す鏡」とも言える存在です。現代では大量生産品に押されて需要が減少しているものの、観光や輸出を通じて再び注目を集めています。また、若い職人たちが新しいデザインや現代の生活様式に合わせた製品を生み出しており、伝統と革新が融合する動きも見られます。伝統工芸は単なる過去の遺産ではなく、現代に生きる文化資源として未来に受け継がれていくべき大切なものです。